京都未生流では、さまざまな花の形や木の枝振りに対応できるようにテキストはシンプルな形式となっています。

そのテキストを元に、生け手のみなさんが花材を観察し、その特徴を最大限に引き出すようにして“いけばな”を楽しんでおられることでしょう。

つまり、同じ花型でも花材によってずいぶんと趣の異なる作品が生けあがるわけです。

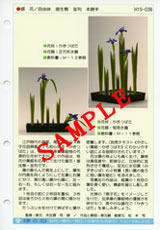

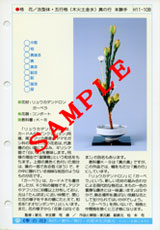

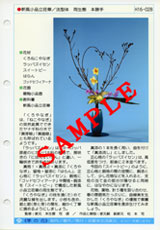

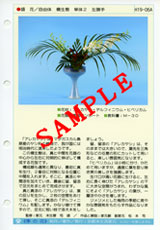

京都未生流では、季節の花を実際に生けあげた作品写真と解説を付した“季の花”を2枚1組で毎月発行しています。

“季の花”は使用花材の解説や、その扱いについての注意点、また、花型の構成方法や生けていく順番などを掲載しています。

使用花材の解説では、その植物の名前の由来や、諸行事との関係性などの雑学的要素が書かれています。

伝承華が掲載されたときには、生けていく構成順や、その花材を撓める方法や、性質上折れやすいかどうかなど、完成に至るまでの注意点が書かれています。

現代花は、枝の構成の仕方、花器の配置など、このような花型を楽しまれてはという提案などが書かれています。

“いけばな”の多様性と奥の深さに、きっとますます創作意欲をかき立てられることでしょう。

ご自身で花を購入して生けられる時に、取り合わせの参考にもなり、コレクションしていただくと作品集としても楽しめます。

購読を希望される方は、指導の先生を通じて

お申し込み下さい。

“季の花”は、平成10年秋より、毎月発行されています。

割引価格にてバックナンバーを取り揃えております。

詳細は京都未生流家元華務局までお問い合わせ下さい。

して、伝承華を生けますが、

松の内が明けたあとまで長

持ちします。

「迎春花」を再利用した、

小品花の楽しみ方を掲載。

の代表的な一つです。

初めてのお稽古の時や、葉

組みをマスターする練習に、

清々しい現代花での楽しみ

方を掲載。

に伝承華である「立荘華」

を楽しめる花型として好評

を得ています。

役枝や枝を出す方向、構成

順をわかりやすく掲載。

を用いるか、また、配置の

仕方、枝を作っていく順番

と、実際に生けていく構成

順をわかりやすく掲載。

を組み合わせた、当流独自

の花型です。自由度が高く

オリジナリティーあふれる

生け方が可能です。

花器の配置の仕方や工夫を

凝らしたアイデアなどをわ

かりやすく掲載。

せたり、花材の使い方、加

工の仕方などで、作品の幅

がグーンと広がります。

よく目にする花材もこのよ

うな使い方があるんだとい

うような方法論を掲載。